La Batalla de Colombia

Converso con mi amigo Camilo en algún punto de la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui. Él es colombiano y tiene algunos años viviendo en Venezuela. Es un joven menor de 30 años que vive de su trabajo. Uno más de los millones de colombianos que hace vida en el territorio venezolano y que han huido de alguna manera, de la pobreza, del peligro a ser desaparecido y del narcotráfico. Todos síntomas de la enfermedad que está llevando a la muerte a lo que conocemos como Estado colombiano.

“Es que la gente está cansada”, me dice. “Ya no es un peo de izquierda o derecha, es un peo de calidad de vida. La miseria se ve en las calles, el salario no alcanza y ahora ¿más impuestos? Nojoda, Orlando”.

“Verga”, le digo yo, “pero a mí lo que me llega es que Bogotá es de pinga, es maravillosa”, buscándole la lengua al siempre calmado y respetuoso amigo. “Sí, la ciudad es linda, pero ves a gente en la calle, la miseria no se puede ocultar. El sueldo no da, Orlando, es muy simple. La pobreza ya no se puede ocultar”. “Yo lo que quisiera es que todos los políticos se fueran a la verga de una vez”.

Le acoté, en medio de la descarga que los muertos de Iván Duque también influyen: en lo que va de año hay cincuenta y pico de líderes sociales asesinados sin que a nadie le importe: eso debe afectar la psiquis colectiva. También le aporté una visión fatalista del conflicto en la frontera. No vaya a ser que le estemos haciendo el trabajo a Duque peleando una guerra de baja intensidad que lo llevaría finalmente al destierro y reduciría a la mitad el territorio colombiano al final de la contienda, con la debacle económica del estado colombiano asegurada. Si Venezuela arrasa con misiles la granja de Coca colombiana, Nueva York sí que se va a convertir en una ciudad zombie.

“Si, eso también”, me dice. “¿Tú le crees a Duque? Yo no”.

Camilo siguió dándole coñazos a la politiquería, a la corrupción, a los enchufados, al mundo. Su jefe actual es una mierda de persona, y emocionalmente lo hizo un símbolo de toda la decepción y sobre todo, la indolencia que recoge a su alrededor. Pero mi amigo tiene algo en común con muchas personas, y yo diría una generación entera: el hartazgo de la política. No es un asunto nuevo ni inesperado para nosotros, los que nacimos en los setenta. Nuestra vida entera se nos fue tratando de transformar al mundo y en alguna medida lo hicimos. Pero esta generación tiene un chip instalado de fábrica. He dicho antes que el término neofilia no puede ser entendido de manera literal. La empatía con lo nuevo como sistema de valores y conductas es un fenómeno a estudiar, claro que si. Pero ya hay teóricos coincidiendo en la visión que hemos planteado en el libro “Apuntes sobre Cyberpolítica”: la neofilia generacional tiende a despreciar la tradición y lo establecido, con preferencia a la acción conductual y con apetito de violencia. La política está por transformarse en causas de orden más cercano al sujeto político, a nuevas interacciones culturales a través de todo el planeta que convergen en causas que reivindican al individuo y a comunidades “minoritarias”. La esfera de la biopolítica se universaliza a través de la red en el mundo occidental y esta generación digital, que disfruta libremente de los logros sociales obtenidos en miles de batallas revolucionarias entiende el mundo con otra ética. Su relación con el planeta es preventiva, su perspectiva sobre los medios y la comunicación es cínica, su profundidad intelectual mide centímetros pero saben de todo, en segundos.

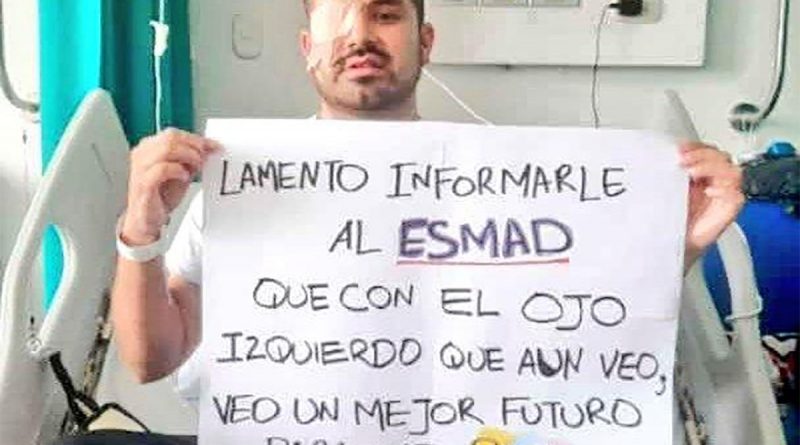

No quiere decir que no salgan a la calle: lo contrario. Son los que lideran las protestas, la masa que se atreve a lo nuevo y a dejar atrás los miedos. Dicen no creer en nada, pero creen en sí mismos. La masacre que está ordenando Duque sobre el pueblo colombiano enfrenta a una generación que está aprendiendo con cada muerto. Una generación que se va a cargar de rabia por cada violación. Que no va a olvidar a sus muertos. Que va a convertir la opinión pública en la guillotina del animador y va a cerrar su talk-show, con el que entretiene a la burguesía colombiana. Duque enfrenta a una ola que puede barrer con los políticos tradicionales del establishment, que no soporta un minuto más de la propaganda antivenezolana de los medios tapando la realidad de un paro que no parece tener fin, ni urnas suficientes.

Entonces, ¿hartazgo de la política? Claro que sí. Expresiones colectivas de rabia y saqueos inundan la redes sociales, mientras el narcotráfico y los paramilitares miran aterrados. Los indígenas han decidido no volver a sus casas, la opinión pública manipulada por la elite social comienza a ceder ante la gravedad de los hechos, y estudian estrategias discursivas. Y volvemos a Camilo.

“¡Que se vayan todos!”, gritaba el Profesor Briceño, comediante venezolano y asesor de Jun Guaidó en su programa de radio semanal. Una tribuna al antichavismo y al odio de clase que goza de entera libertad en internet, sin censura. La antipolítica no es anarquismo, pa’ que sepan. El grito no proviene de un estado místico, ni es una consigna revolucionaria mucho menos. El “que se vayan todos” es el slogan que utilizan los reaccionarios para atacar simbólicamente al chavismo. Porque ni por el carajo que se ocupaban de Guaidó, claro que no. Y en ese disfraz de “imparcialidad”, de “la política es una mierda”, “abarcó-capitalismo” y demás yerbas “intelectuales” se pretendía convertir a la consigna en un polo de atracción juvenil. Convertir la desesperanza política (que hemos denominado como un signo generacional) en militancia para la derecha local. La política es una mierda, pero la del enemigo.

El nanaismo, o canto de los ni-nis. La desesperanza, la falta de empatía, la guerra, las carencias. Nos hemos vuelto ausentes en nuestros contextos, abrumados. Nuestra experiencia con la política es personal, familiar. Nuestros jóvenes no creen en lo que pregonamos y nuestra conducta es castigarlos o aislarlos. Colombia es un hervidero de descontento, una nación fragmentada desde su identidad. Invadida por Estados Unidos, financiada por el narcotráfico, asesinada en las calles y en las montañas por los paramilitares y el ejército. La idea de una Colombia nación es una quimera. El Uribismo llega demasiado lejos y con cada hora qué pasa se hunde más en la historia, no hay realidad ni garra en los líderes políticos, todo está por hacerse y nadie cree en nadie.

“No confíes en nadie y que esto te sirva de aprendizaje”, le digo después de la breve conversa. Sigo rodando hacia mi casa, a escribir estas líneas. Pienso qué hay un enemigo inmediato en Colombia, y el impacto del esfuerzo sobrehumano de un pueblo que desafía al COVID-19, a la policía, a los militares y al narco junto va a depender de cuán claro lo tenga todo el país: el uribismo. El tumor de la extrema derecha narco-paramilitar y socia de Estados Unidos en la región es intolerable. Ni un minuto más. Después que venga la transición y se curen las heridas. Prendo un cigarrillo con la imagen de mi esposa diciéndome “no fumes”. Lo hago, pensando “coño, que vaina”. “Y de la intervención del mundo”, me dice una voz. “Va a depender de la intervención de los países del mundo”.

Artista audiovisual, bloguero, asesor político en comunicación, profesor universitario y analista político. Ha trabajado como docente universitario, fue responsable de la comunicación en la ELAM Venezuela y Director de Imagen en Venezolana de Televisión (VTV). Pertenece a la Junta Directiva de AvilaTv, es presidente de la productora audiovisual Kapow y actualmente se desempeña como asesor de campañas electorales.